En los orígenes del fútbol argentino, la pasión no se medía en títulos ni contratos. Camaradería entre clubes, camisetas cosidas a mano y partidos en cualquier terreno marcaron una época donde lo más importante era simplemente jugar.

En las primeras contiendas futbolísticas celebradas en nuestro país, se destacaba la notable camaradería y la facilidad con la que los futbolistas intercambiaban camisetas entre distintos equipos. Aún no existían las rivalidades institucionales de hoy, y los encuentros eran simplemente partidos entre grupos de una misma o diferente barriada.

Al finalizar los cotejos, las damas presentes solían ofrecer un té o un lunch a ambos equipos, que compartían un tercer tiempo en un clima de total cordialidad.

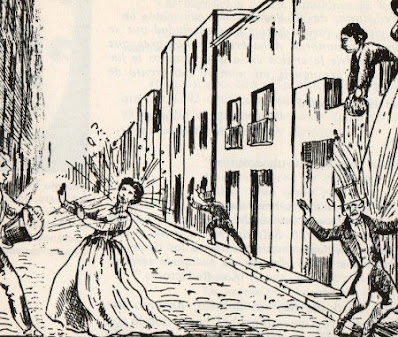

Los primeros hinchas utilizaban todo tipo de medios para acercarse a las canchas: algunos llegaban a caballo, otros en carruajes, ferrocarril o en tranvías tirados por caballos. Rodeaban el campo de juego, y muchos se trepaban a la caseta que funcionaba como vestuario o a columnas de madera para lograr una mejor vista.

Clubes como Racing, River, San Lorenzo, Boca, Huracán e Independiente solían prestarse jugadores, especialmente para enfrentar a equipos del exterior. Eran tiempos donde el amor por el juego y el sentido de unidad nacional estaban por encima de la camiseta. Se trataba de defender el prestigio argentino, y ante la proyección internacional que comenzaba a tener la fama criolla, los clubes dejaban de lado cualquier tipo de egoísmo y colaboraban entre sí de forma natural —algo que en la actualidad parecería utópico.

Durante esa época dorada del amateurismo, los entrenamientos no eran rigurosos: los jugadores se preparaban disputando partidos. Si bien los encuentros solían jugarse los domingos, no era extraño que se reprogramaran para cualquier día de la semana debido a suspensiones por lluvia u otros motivos. De hecho, se han registrado numerosos casos en los que los equipos debieron jugar dos fechas consecutivas —por ejemplo, domingo y lunes— con la misma formación.

La indumentaria consistía en una blusa o camisa y un pantalón corto hasta la rodilla, sostenido con cinturón. También se usaban polainas y, en algunos casos, corbata. Las camisetas eran cortadas y cosidas a mano por un grupo de mujeres ligadas al club.

Los equipos comenzaron a formarse entre empleados de ferrocarriles, vecinos, trabajadores de tiendas y estudiantes de colegios. Muchos campos de juego —o “fields”— estaban ubicados cerca de vías del tren, entre barracas y terraplenes. El gran obstáculo se presentaba los días de lluvia: si solo unos pocos jugadores lograban llegar, el partido se jugaba igual. Incluso hubo casos registrados en los que no se completaban los once jugadores por equipo, por lo que, como en cualquier picado de potrero, se prestaban jugadores entre ambos conjuntos para que el encuentro pudiera disputarse de manera pareja.

Aquellos primeros años del fútbol argentino dejaron una huella imborrable, no sólo por los goles ni los equipos fundadores, sino por el espíritu que los animaba. Un tiempo donde el juego era encuentro, las diferencias se resolvían con un apretón de manos, y la gloria pasaba por compartir el té del tercer tiempo más que por levantar una copa.

Todo este legado de valores aún perdura en ese lugar llamado «potrero», aunque muchas veces es olvidado por la vorágine y el negocio del profesionalismo.